-

Y’s Letter Vol.3.No.35 Publised online:2015.12.24

ノロウイルス

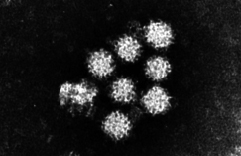

ノロウイルスは、直径35 〜39 ナノメートルの小さな二十面体をした粒子で(図)、サポウイルスとともにカリシ(ラテン語でコップを意味する)ウイルスの仲間(カリシウイルス科の属) で、小型球形ウイルス(small roundparticle virus:SRSV)という電子顕微鏡下の形態から見た名称で呼ばれていたこともあります。ノロウイルスはもともと米国オハイオ州ノーウォークの小学校で発生した集団胃腸炎から初めて検出されたウイルスで、その地名からノーウォークウイルス(Norwalk virus)と名付けられたものです。サポウイルスは札幌において札幌医大によって見つけられたウイルスなので、サッポロウイルス(Sapporo virus)と国際的に名付けられていました。しかし下痢を起こすウイルスに土地名を用いるのはよくないという考え方が出てきたため、ノーウォークウイルス(Norwalk virus)はノロウイル(Norovirus)、サッポロウイルス(Sapporo virus)はサポウイルス(Sapovirus)というぼやかした名称に改められました。

ノロウイルスは培養細胞や実験動物への感染増殖がいまだに成功しておらず、人工的にウイルスを増やして実験や検査をすることができないところから、このウイルスの実験的解明や対策が進みにくいところでもあります。一方で、ウイルス遺伝子の解析については急速に進んでいる分野でもあります。その遺伝子解析から、ノロウイルスにはGI からGV の5 つの遺伝子群があり、人に感染するのはI、II、IV 型であること、さらにGI は9 種類、GII は22 種類の遺伝子型に分類され、多くの遺伝子型が急性胃腸炎の原因になっている中でこのところ流行の中心になっているのはGII.4 あるいはGII.6 であることなどがわかっています。

| 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Norovirus genogroup unknown |

148 | 216 | 121 | 287 | 276 | 178 | 93 | 18 | 9 | 6 | 21 |

| Norovirus GI NT | 199 | 81 | 184 | 130 | 185 | 57 | 155 | 137 | 106 | 384 | 10 |

| Norovirus GI.1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | – | – | – | – |

| Norovirus GI.2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 7 | 9 | 2 | 14 | 46 | 6 |

| Norovirus GI.3 | 3 | 3 | 2 | 10 | – | 3 | 5 | 2 | 4 | 85 | 12 |

| Norovirus GI.4 | 11 | 14 | 69 | 31 | 39 | – | 51 | 25 | 24 | 6 | – |

| Norovirus GI.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |

| Norovirus GI.6 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 99 | 7 | 3 | 1 |

| Norovirus GI.7 | – | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | – |

| Norovirus GI.8 | 11 | 9 | 20 | 7 | 38 | 4 | 13 | 5 | – | – | – |

| Norovirus GI.9 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |

| Norovirus GI.10 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |

| Norovirus GI.11 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 1 | 1 | – |

| Norovirus GI.12 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 3 | – | – |

| Norovirus GI.13 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |

| Norovirus GI.14 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | 24 | – | 2 | 2 | – |

| Norovirus GI.others | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |

| Norovirus GII NT | 2492 | 3289 | 1953 | 1767 | 1776 | 1936 | 1645 | 2011 | 2015 | 1579 | 101 |

| Norovirus GII.1 | 4 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |

| Norovirus GII.2 | 10 | 5 | 30 | 30 | 345 | 165 | 89 | 63 | 29 | 1 | 18 |

| Norovirus GII.3 | 39 | 12 | 83 | 37 | 67 | 531 | 29 | 20 | 63 | 270 | 46 |

| Norovirus GII.4 | 91 | 1129 | 577 | 369 | 654 | 437 | 517 | 1099 | 641 | 504 | 74 |

| Norovirus GII.5 | – | – | 1 | – | – | – | 9 | – | – | 2 | – |

| Norovirus GII.6 | 18 | 11 | 3 | 141 | 19 | 4 | 27 | 27 | 357 | 6 | 8 |

| Norovirus GII.7 | 11 | – | 1 | – | 10 | 5 | 4 | 19 | 5 | 1 | – |

| Norovirus GII.8 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |

| Norovirus GII.9 | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| Norovirus GII.11 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 4 | 209 | – |

| Norovirus GII.12 | – | – | – | 8 | 31 | 45 | 44 | 4 | – | 2 | – |

| Norovirus GII.13 | 1 | 50 | 40 | 1 | 26 | 66 | 97 | 53 | 56 | 7 | 1 |

| Norovirus GII.14 | – | – | – | – | 14 | – | 3 | 3 | 12 | 28 | – |

| Norovirus GII.16 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |

| Norovirus GII.17 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 17 |

| Norovirus GII.others | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |

NT:Not typed

感染源、感染経路

ノロウイルスは人の小腸に入り込んで増殖し、嘔吐や下痢などをおこし、便や吐物にはウイルスが含まれて人への感染源となります。また、人から排泄された便中などのウイルスは、下水などから汚水処理場に運ばれ、その一部は浄化処理をかいくぐり河川から海へ流れ出て、カキなどの二枚貝類に取り込まれてその中で濃縮されます(増殖するわけではない)。これらの貝類を食品として収穫し生のままあるいは十分加熱しないまま食べると、再びウイルスは人の体内に戻り、感染が繰り返されることになります。加熱をすればウイルスは完全に失活しますが(85℃以上で1 分以上)、汚染された貝類を調理した手や、包丁・まな板などから他の食材に汚染が広がる可能性があります。また患者の吐物、便に接触した手指・物品などから直接感染することもあります。ノロウイルスが感染者の唾液やつば・しぶきなどから感染する飛沫感染、あるいは比較的狭い空間などでの空気感染によって感染拡大したとの報告もありますが、この場合の空気感染とは、麻疹(はしか)、結核などのような広範な例えば教室のような空間にウイルスや細菌が広がる空気感染(飛沫核感染)ではなく、吐物などが乾燥して埃とともに周辺に散らばる、あるいは一般で使用される掃除機から吸い込まれたウイルスがフィルターなどを通して飛び散るような感染で、「塵埃感染」というような語が用いられます。 なお下痢などが改善した後も3~7 日間ほど、長い場合には3~4 週間ほどノロウイルスが便中に排出されるため、感染源として注意が必要です。

主な症状と国内での流行状況

ノロウイルス感染症の潜伏期は1~2 日、主な症状は急性の胃腸炎症状で、突然現れる嘔気、嘔吐、下痢が中心ですが、悪寒、発熱、腹痛、頭痛、筋痛、咽頭痛、倦怠感などを伴うこともあります。結構な重症感がありますが、数日間我慢をしていれば、特別な治療をしないでも自然に回復します。しかし乳幼児や高齢者およびその他体力の弱っている人では、嘔吐、下痢に伴う脱水による重症化や、吐物が気道に詰まることによる窒息、嘔吐が原因となる嚥下性肺炎などが死亡の原因になることもあり、十分注意をする必要があります。 季節性がはっきりしていて、毎年インフルエンザに先駆けて患者発生が多くなり、インフルエンザが流行するとノロウイルスはやや静かになり、インフルエンザが静かになって来る頃にふたたび患者発生が少し多くなり、初夏から夏にかけて姿が消えますが、この間ウイルスがどこに潜んでどのように過ごしているのかは不明です。

治療と予防

ノロウイルスの増殖を抑える効果的な薬剤はなく、整腸剤や痛み止めなど対症療法のみになります。しかし強い止痢剤や制吐剤は、ウイルスに汚染された腸管の内容物を体内に停滞させることになるので、その使用には注意が必要です。 嘔吐や下痢などによる脱水状態を進行させないためには「出たものを補う」という考えで水分補給を行います。この場合単なる水や白湯などではなく、電解質成分が含まれた水分(経口補水液など)を少しずつちびりちびりととるようにすると、よりよいでしょう。 ノロウイルスに汚染された二枚貝類を生のままあるいは十分加熱しないまま食べると、感染発症する可能性が高まります。汚染された貝類を調理した手や、包丁・まな板などから生食用の食材に汚染が広がる可能性があります。加熱、調理器具の消毒、手洗いなどは、食中毒対策として基本です。

感染の拡大を小規模にとどめ、重症化を防ぐ努力を

ノロウイルス感染症の発生をゼロにすることは極めて困難です。しかしノロウイルスの流行状況や感染ルート、基本的な予防策を知り、感染の拡大をできるだけ小規模にとどめる努力は必要です。そしていったん発症したのであれば、その症状の変化に注意を払い、重症化を防ぐ必要があります。

新型ノロウイルスの出現

最近ウイルスの遺伝子が変異した新たなノロウイルスが出現していることが、私たちの調査研究で判明しています1)。かつて新たな遺伝子型としてGII.4 が出現した2006/07 シーズンはノロウイルスの流行が大きくなり、施設内感染で死亡者が発生するなど社会的な問題になったことがあり、新たなウイルスの出現の際には注意が必要です。 今回は、2014 年3 月に川崎市内の下痢患者の便からノロウイルスが検知されたのが発端で、その遺伝子型はGII.17 であることが判明しました。GII.17 そのものは既知の遺伝子型でしたが、川崎市内で検知されたのは今回が初めてであり、さらに詳細な検索を行ったところ、このウイルスは今まで検出されたことのない遺伝子配列を有するGII.17 で、新規遺伝子型のノロウイルスである可能性が考えられました。そこでノロウイルスの国際研究機関に報告したところ、新規ウイルスであることが確認され、Hu/GII/JP/2014/GII.P17-GII.17(GII.17Kawasaki 2014)という正式名称が与えられました。その後の共同研究でこの新型ノロウイルスは長野県、埼玉県、栃木県においても検知されていること、さらに川崎市内では翌年の2015 年にはそれまでに最も多かったGII.4 から新たなGII.17 が優位となったことなどが明らかになり、英文で論文発表をしました1)。するとこのウイルスは海外でも見出され始めていることが海外からも続いて報告され、一都市、一地域だけの現象ではないことが明らかになりました。

新型ノロウイルスとはいえ対策はこれまでと同様

このGII.P17-GII.17(Kawasaki 2014) は新たなノロウイルスであるため多くの人は免疫を持っておらず、今後このウイルスに感染する人が増加し流行が広がる可能性があります。感染者が増えれば重症例が増えたり、施設などで流行が拡大する危険性があります。一方、新型ノロウイルスとはいえ病原性や感染力に変化が大きく表れている様子は今のところなく、「新型だから」と特別に構える必要はありません。ノロウイルスは、もともと感染が広がりやすいので、今一度先に述べたノロウイルスの理解、そして拡大予防対策がしっかりとできるようにあらかじめしておくことが最も大切です。

<参考文献>

1.Matsushima, et al., Euro Surveill 20(26): pii=21173, 2015

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21173