-

Y’s Letter Vol.4.No.36 Published online:2024.9.26

Index

はじめに

デング熱はデングウイルスによって引き起こされる感染症であり、日本国内においては2014年および2019年に国内感染が認められましたが、多くは輸入感染症(海外で感染して国内に持ち込まれる感染症)として報告されています。一方で世界的には熱帯・亜熱帯地域を中心にデング熱が大流行しており、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う海外への移動や訪日外客数の増加に起因する、デングウイルスの国内持ち込みによる輸入感染症の増加あるいは国内感染の発生が懸念されます。

今回は感染者数の増加が懸念されるデング熱について紹介します。

デング熱とは1)2)

デング熱はデングウイルスによって引き起こされる感染症です。デングウイルスはフラビウイルス科フラビウイルス属のRNAウイルスであり、4つの血清型(DENV-1~4)が存在します。デング熱に相当する疾患の流行は1779年に世界で初めて報告されていますが、1943年に長崎で流行した患者血液サンプルから日本人研究者によってウイルスが初めて分離されました。

感染経路としては主にウイルスを保有する蚊に刺されることであり、媒介蚊としてはネッタイシマカ(Aedes aegypti)が最も一般的ですが、ヒトスジシマカ(Aedes albopictus)など日本に定着している蚊によっても伝播する可能性があります。その他、周産期感染や輸血、臓器・骨髄移植、針刺し事故、瀉血時における患者血液の粘膜曝露、性行為などによる感染も頻度としては低いですが報告されています3~9)。デングウイルスに曝露されても多くは不顕性感染となり、デング熱を発症しても軽症の場合がほとんどですが、まれに重症化することがあります。

デング熱は感染症予防法で4類感染症に分類されているため、デング熱を診断した医師は全数を直ちに保健所を通して都道府県知事に届け出る必要があります。

流行状況10-13)

2024年1月~8月までにWHOへ報告されたデング熱の症例は1,238万人を超えており、そのうち650万人が確定症例(検査にてデング熱感染が確認された症例)、37,072人が重症者、7,865人が死亡と集計されています。ただし、多くの流行国はウイルス検出や報告システムの制度が整っていないため、これらの集計数は過小評価である可能性があります。過去5年間で世界的にデング熱の症例が大幅に増加したことが報告されていますが、特にアメリカ地域(北アメリカ、中央アメリカ、南アメリカ)での増加が顕著であり、2024年は4月末までに症例数が既に700万人を超え、過去最高であった2023年の年間報告件数である460万人を上回っています。WHOのグローバルサーベイランスにおける国別の報告件数上位10か国はブラジル、アルゼンチン、インドネシア、パラグアイ、ペルー、コロンビア、メキシコ、ホンジュラス、マレーシア、タイとなっており(表1)、世界的には南アメリカ、中央アメリカ、東南アジアの地域で多く報告されています。

| 表1.デング熱症例の国別報告数の上位10か国(2024年1月~8月)11) | ||

| 順位 | 国名 | 症例数 |

| 1 | ブラジル | 9,563,293 |

| 2 | アルゼンチン | 571,650 |

| 3 | インドネシア | 322,274 |

| 4 | パラグアイ | 284,264 |

| 5 | ペルー | 261,811 |

| 6 | コロンビア | 258,145 |

| 7 | メキシコ | 237,801 |

| 8 | ホンジュラス | 123,267 |

| 9 | マレーシア | 94,807 |

| 10 | タイ | 72,628 |

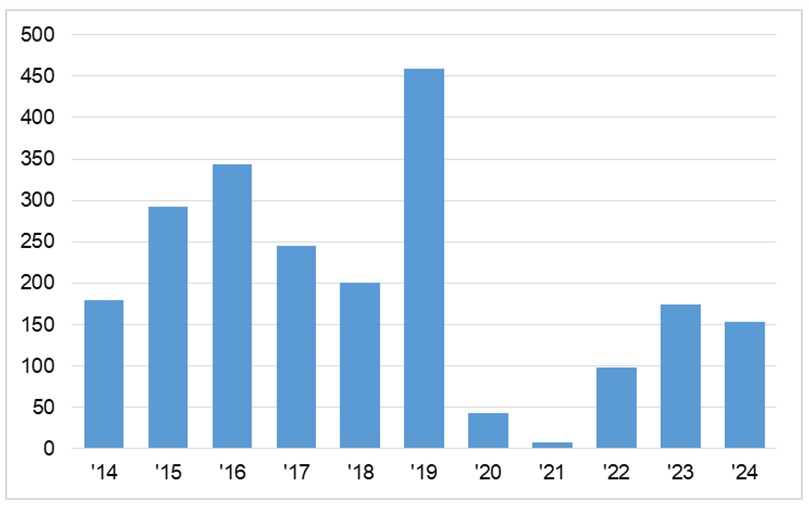

一方で日本国内では1999年の集計開始以降、2014年および2019年に国内感染が認められましたが、それ以外は輸入感染とされています。これまでは年間で平均200~300件程度の報告件数であり、コロナ禍において一時的に減少しましたが、コロナ禍以降に増加傾向を示しています(図1)。2024年の報告件数は9月1日時点で153件であり、既に昨年の年間報告件数に迫る勢いの感染者数が報告されています(図1)。2023年7月~2024年6月までに報告された輸入感染236症例における感染推定地としてはインドネシア(58例)が最も多く、次いでベトナム(28例)、タイ(26例)、インド(21例)であり、東南アジアにて感染したと推定される例が多くなっています12)。なお、表1で示したWHOのグローバルサーベイランスの集計に含まれていない国においても感染拡大を示している国があり、アジアではフィリピン、インドでも多くの感染者が報告されています14)。

デング熱流行地域への旅行後にデングウイルス抗体が陽性を示した旅行者の72%が無症状であったとの報告があります15)。このようなことから流行国を訪れた渡航者が現地で感染し、無症状のまま帰国し日常生活を送ることで、国内感染が生じる可能性も考えられます。

図1. 国内における輸入デング熱症例の発生動向(2024年9月1日までの報告件数)

出典:「 日本の輸入デング熱症例の動向について 2024年7月25日更新版」(国立感染症研究所)(https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/dengue/PDF/Dengue_imported_202407.pdf)および「IDWR 2024年第35号」(国立感染症研究所)(https://www.niid.go.jp/niid/ja/chumoku.html)を加工して作成。

臨床症状1)

デングウイルスに感染しても60~80%は無症状ですが、一部の感染者で症候性デング熱に進行する可能性があります。臨床経過としては潜伏期間である4~10日経過後、発熱期、重症期、回復期をたどります。致死率の中央値は5%(0.01~39%)とされています。発熱期は2~7日間続き、通常は急性の高熱(38.5℃以上)が出現し、時に吐き気、嘔吐、一過性の発疹、疼痛などを伴います。また多様な皮膚や粘膜の症状を示し、発熱後3~6日目に一過性の顔面紅斑、点状発疹、結膜・強膜の充血、黄斑丘疹または斑状皮疹を生じ、皮膚から軽度の出血が生じることもあります。多くの場合、重症化せず解熱して回復期に入ります。初回の感染では軽症で済む場合が多く、1つの血清型に感染すると同じ血清型に対しては長期間の免疫が得られます14)。しかし他の血清型に対する免疫は一過性であり、異なる血清型を含めて計4回感染する可能性があります14)。なお、2度目で異なる血清型に感染すると重症デング熱へ進行するリスクが高いとされています14)。

一部のデング熱患者の中には発病4~6日目の解熱する時期に重症期へ進行する場合があります。重症デング熱の特徴は血管外へ血漿が漏れ出す血漿漏出であり、血液中の血漿成分が血管から周囲の組織に流れ込みショックを引き起こし、時には出血を伴うこともあります。血漿漏出が臨床的に明らかになるのは解熱期近くであり、約48~72時間後には自然に改善します。重症化する可能性を示す前兆としては腹痛や圧痛、持続的な嘔吐、血管外液貯留、粘膜出血、倦怠感や不穏、肝腫大、血小板数の急激な減少を伴うヘマトクリット値の上昇などがあり、これらを病状進行の検出に用いることができます。なお、重症化のリスク因子を検討したメタアナリシスでは糖尿病、高血圧、腎疾患、心血管疾患が重症化リスクと関与していると評価されています16)。

また一部の感染患者は更なる重症デング熱へ病状が進行する可能性があります。この頻度は、年齢、基礎疾患、医療資源、デング熱管理の専門知識、デングウイルスの血清型や遺伝子型によって大きく異なりますが約2~5%程度とされています。更なる重症デング熱の基準としては、ショックや呼吸困難を伴った体液貯留に至る重度の血漿漏出、重度の出血、中枢神経系・心臓・肝臓(ASTおよびALTが1,000 U/L以上)などの重度の臓器障害が含まれます。ショックの兆候としては血液濃縮度の上昇に続いて、脈圧減少、頻脈、不穏、低血圧、末梢循環低下の徴候(四肢の冷え、毛細血管再充満時間の遅延)、および尿量減少を伴う拡張期血圧の上昇があり、ショックは繰り返すことがあります。また鼻出血、歯肉出血、月経過多、血色素尿、その他の出血症状が最も多く認められます。

なお、2014年に日本国内で診断されたデング熱患者162例の症状や検査所見の出現頻度については発熱(99%)、血小板減少(78%)、白血球減少(78%)、頭痛(72%)、発疹(48%)、全身の筋肉痛(22%)であり17)、重症デング熱であるデング出血熱を発症した患者は1例(0.6%)でした18)。また2011~2014年の輸入例の約5%がデング出血熱を発症していたとされていますが、死亡例の報告はありませんでした18)。

対策17)

デング熱に対する国内で使用可能なワクチンは現時点で存在しないため、市井における対策としてはベクターである蚊に刺されないような対策を取ることが重要になります。デング熱の発生地域へ渡航する場合には長袖・長ズボンの着用や、忌避剤(虫よけスプレー等)を使用して蚊に刺されないように注意します。国内で入手可能な忌避剤としてはディート(DEET)とイカリジン(別名:ピカリジン)があり、防蚊対策としての有効性が証明されています。

一方、輸血など特殊な場合を除きヒト-ヒト感染の発生率は非常に低いとされていますので病院感染対策としては標準予防策を遵守します19)。針刺し事故などで患者の血液に曝露することで感染の可能性があるため十分に注意します。また患者が出血を伴う場合、医療従事者は不透過性のガウン及び手袋を着用し、体液や血液による眼の汚染のリスクがある場合にはゴーグルやフェイスシールドなどで眼を保護します。

デング熱の感染対策として消毒薬を使用する場面はほとんどありませんが、デングウイルスはエンベロープを有するため、消毒薬感受性は高いと考えられます。患者血液で床などの環境が汚染された場合には、血液を十分に除去し、0.1%次亜塩素酸ナトリウムで消毒します。なお、ヒト-ヒト感染の発生率は非常に低いため、病院感染予防のための患者の個室隔離は必要ないとされています。

おわりに

国内において、直近のデング熱症例は輸入感染のみであり大きな問題となっていませんが、世界的には熱帯・亜熱帯地域を中心に劇的に感染が拡大しています。物流や人の移動が盛んに行われることで輸入感染の増加が懸念されます。またデング熱は無症候性感染の場合も多くありますので、海外渡航者が無自覚で国内にウイルスを持ち込み、蚊を媒介して国内感染が生じることが懸念されます。気候変動の影響により蚊の媒介範囲が拡大しており、これまで流行が認められなかったスペイン、ポルトガル、米国南部などの地域でのリスクも高まっています1)。近年の日本においても亜熱帯のような気候を示す地域が拡大しており、蚊が繁殖しやすい環境になりつつあるため、デング熱など蚊媒介感染症の増加に注視する必要があると考えられます。

<参考文献>

1) Paz-Bailey G, Adams LE, Deen J,et al.:Dengue. Lancet 2024;403:667-682.[PubMed]

2) Nature Education:Dengue viruses. https://www.nature.com/scitable/topicpage/dengue-viruses-22400925/ (2024年9月3日アクセス)

3) Chen LH, Wilson ME:Nosocomial dengue by mucocutaneous transmission. Emerg Infect Dis 2005;11:775.[Full Text]

4) Wilder-Smith A:Can dengue virus be sexually transmitted? J Travel Med 2019;26:tay157.[Full Text]

5) Cedano JA, Mora BL, Parra-Lara LG, et al.:A scoping review of transmission of dengue virus from donors to recipients after solid organ transplantation. Trans R Soc Trop Med Hyg 2019;113:431-436.[PubMed]

6) Sabino EC, Loureiro P, Lopes ME, et al.:Transfusion-transmitted dengue and associated clinical symptoms during the 2012 epidemic in Brazil. J Infect Dis 2016;213:694-702.[Full Text]

7) Basurko C, Matheus S, Hildéral H, et al.:Estimating the risk of vertical transmission of dengue: a prospective study. Am J Trop Med Hyg 2018;98:1826-1832.[Full Text]

8) Phongsamart W, Yoksan S, Vanaprapa N, et al.:Dengue virus infection in late pregnancy and transmission to the infants. Pediatr Infect Dis J 2008;27:500-504.[PubMed]

9) WHO:Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control: new edition 2009.[Full Text]

10) WHO:Dengue - Global situation. 30 May 2024. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON518 (2024年9月3日アクセス)

11) WHO:Global dengue surveillance. https://worldhealthorg.shinyapps.io/dengue_global/ (2024年9月18日アクセス)

12) 国立感染症研究所:日本の輸入デング熱症例の動向について(2024年7月25日更新版)[全文]

13) 国立感染症研究所:IDWR 2024年第35号. https://www.niid.go.jp/niid/ja/chumoku.html (2024年9月13日アクセス)

14) 厚生労働省検疫所:デング熱-世界の状況 Disease outbreak news 2023年12月21日 https://www.forth.go.jp/topics/2024/20240110_00001.html (2024年9月3日アクセス)

15) Olivero RM, Hamer DH, MacLeod WB, et al.:Dengue Virus Seroconversion in Travelers to Dengue-Endemic Areas. Am J Trop Med Hyg 2016;95:1130-1136. [Full Text]

16) Sangkaew S, Ming D, Boonyasiri A, et al.:Risk predictors of progression to severe disease during the febrile phase of dengue: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2021;21:1014-1026. [Full Text]

17) 国立感染症研究所:蚊媒介感染症の診療ガイドライン. (2023年9月6日第5.1版作成)[全文]

18) 国立感染症研究所:デング熱・デング出血熱 2011~2014年. IASR 2015;36:33-35. https://www.niid.go.jp/niid/ja/dengue-m/dengue-iasrtpc/5461-tpc421-j.html (2024年9月3日アクセス)

19) CDC:2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings.[Full Text]