-

Y’s Letter Vol.4.No.40 Published online:2025.10.8

はじめに

麻疹は麻疹ウイルスによって引き起こされる急性熱性発疹性の感染症であり、日本国内においては2015年にWHOより排除認定され、過去10年では2018~2019年にかけて感染者数の増加が認められた以外は年間報告件数が少数で推移していました。しかし2024~2025年にかけて再び感染者数が増加傾向にあります。世界的にも感染者数の増加が認められ、WHOとCDCの推計では2023年には麻疹の全世界における推定感染者数は1,030万人であり、前年より20%増加したとされています1)。このように世界で麻疹が流行することで、訪日外国人による持ち込みや海外渡航者が現地で感染し帰国することによる日本国内での感染拡大が懸念されます。

今回は感染拡大が懸念される麻疹について、日本国内および世界での発生動向や医療施設における感染対策などを中心に紹介します。

麻疹の発生動向

1)世界の発生動向2)

2024年の世界全体の麻疹含有ワクチン第1期の接種率は84%、第2期の接種率は76%であり3)、第2期接種率は2000年以降最高水準ではありますが麻疹に対する集団免疫の獲得に必要な95%以上に達していないため、世界中で麻疹流行のリスクが高まっています4)。2024年における世界の発生動向はWHOが分類する6地域において、アフリカ地域や東地中海地域、南東アジア地域では2023年と比較して減少したものの感染者数が高いレベルにあり、ヨーロッパ地域や西太平洋地域では増加傾向を示しています。世界全体の2024年の麻疹症例数は475,520例であり、2023年の669,083例と比べて減少していますが、これは2023年に大規模な流行が認められたコンゴ民主共和国などにおいて減少が見られた影響であり、それらを除くと世界的には感染者数が増加傾向にあります。地域別の2024年の報告件数は米国やカナダなどのアメリカ地域では165例、ヨーロッパ地域151,040例、フィリピンやマレーシアなどの西太平洋地域17,651例、タイやインドネシアなどの南東アジア地域33,752例、イラク、パキスタンなどの東地中海地域78,765例、アフリカ地域194,147例となっています。国別の報告件数が多い上位10か国を表1に示します。

| 表1.麻疹の国別報告件数の上位10か国(2024年)2) | ||

| 順位 | 国名 | 症例数 |

| 1 | コンゴ民主共和国 | 109,419 |

| 2 | イラク | 32,494 |

| 3 | エチオピア | 31,044 |

| 4 | カザフスタン | 28,147 |

| 5 | ルーマニア | 25,505 |

| 6 | パキスタン | 24,709 |

| 7 | ロシア | 22,455 |

| 8 | ウズベキスタン | 20,940 |

| 9 | アゼルバイジャン | 18,584 |

| 10 | インド | 18,530 |

| (2025年9月16日現在) | ||

なお、米国は日本と同様にWHOによる麻疹の排除認定を受けていますが、近年感染者数の増加が見られています。CDCによると2023年の報告件数は59例、2024年は285例であったのに対して2025年は9月9日現在で既に1,454例であり、麻疹排除認定を受けた2000年以降で最多の報告件数となっています5)。特にテキサス州で多く報告され周辺地域に広がったとされていますが、アウトブレイクが生じた地域では新規感染者が42日以上認められなかったことから、テキサス保健当局は2025年8月18日に麻疹の流行が終息したと公表しました6)。

2)日本国内の発生動向7)

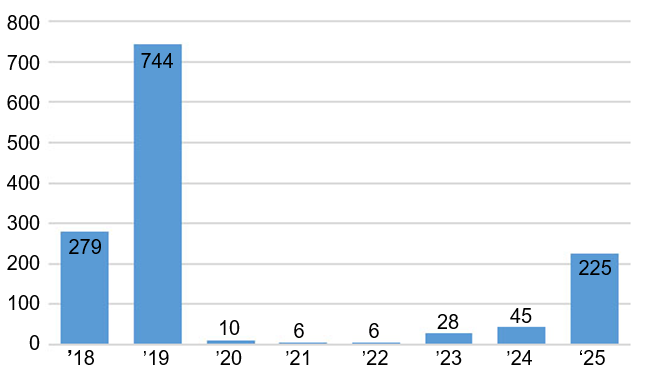

日本国内でも麻疹の感染者数が増加傾向にあります。過去10年の推移では2018~2019年にかけて感染者数の増加が認められましたが、コロナ禍の2020~2022年ではそれぞれ10例、6例、6例と少数の感染者しか認められませんでした。しかしながら2023年に28例、2024年に45例と徐々に感染者数が増加し、2025年では9月10日現在で既に225例の報告があります(図1)。225例のうち感染者数が多い都道府県は神奈川県(40例)、東京都(30例)、千葉県(22例)、茨城県(22例)、福岡県(21例)、大阪府(16例)、兵庫県(13例)、愛知県(10例)であり、都市部で多い傾向となっています。225例の推定感染地域は国内が129例、国外が71例、国内または国外が2例、国内・国外不明が23例でした。このうち国外および国内・国外の73例における推定感染地域はベトナムが圧倒的に多く54例であり、次いでタイの3例でした。

図1:国内における麻疹の発生動向(2025年9月10日までの報告件数)7)

出典:麻疹 発生動向調査 2025年第36週('25/09/10現在)」(国立健康危機管理研究機構)

(https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/measles/060/measlesdoko.html)を加工して作成。

臨床症状8),9)

麻疹の潜伏期間は10~14日程度とされており、臨床症状は発熱に加えて咳、鼻汁、結膜炎のいずれかの症状を伴うカタル期が2~4日間持続します。典型的な麻疹の発疹は発熱後2~4日で顔面から認められ、その後、頭部、体幹、四肢に広がります。また全ての症例で認められる訳ではありませんが、口腔粘膜に生じる小さな白い斑点(コプリック斑)は麻疹の特徴的な所見とされています。コプリック斑は発疹の発現1~2日前から認められ、発疹発現後1~2日間持続することがあります。なお、麻疹患者の感染性を有する期間は発疹発現の4日前から発現4日後までとされています。回復期(7~9日)には解熱し、発疹は消退しますが、色素沈着が残ることがあります。重篤な合併症としては、稀ではありますが肺炎や巨細胞性肺炎があり、主に免疫不全者や幼児で報告されています。麻疹関連脳炎についても稀ではありますが、重篤な合併症として挙げられており、感染後7日以内に発症する麻疹脳炎、感染後1~6ヶ月後に発症する麻疹封入体脳炎、完全回復後の数年後に発症する亜急性硬化性全脳炎の3つの型に分類されています。また妊婦が麻疹に感染すると、胎児流産、子宮内発育遅延、早産を引き起こす可能性があり注意が必要です。

麻疹は感染症予防法の第5類全数把握疾患であるため、麻疹を診断した医師は全数を直ちに保健所を通じて都道府県知事に届け出る必要があります。

医療施設内における感染対策

麻疹ウイルスは感染力が強く、基本再生産数(1人の患者が平均で感染させる人数)は12〜18とされており8)、季節性インフルエンザの基本再生産数10)(1~3程度)よりもはるかに高い値です。主な感染経路は空気感染ですが、接触感染や飛沫感染によっても伝播します。麻疹は主に家庭内や地域社会など市井で感染が広がるとされていますが、医療施設内においても伝播した報告があります11)。CDCでは医療施設における麻疹の感染予防の暫定的勧告を公表しており、医療現場における麻疹予防について、次のような多面的なアプローチが必要としています12)。

| (1)全ての医療従事者が麻疹に対する免疫の推定証拠を持っていることを確認する (2)麻疹患者または疑い患者を迅速に特定して隔離する (3)麻疹患者または疑い患者に対する標準予防策および空気感染予防策を遵守する (4)呼吸器衛生・咳エチケットの日常的実施を促進する (5)暴露した、あるいは発症した医療従事者の適切な管理 |

(1)全ての医療従事者が麻疹に対する免疫の推定証拠を持っていることを確認する

麻疹に対する免疫の推定証拠は麻疹含有ワクチン2回接種の書面による記録や抗体検査、罹患歴の確認などが含まれます。麻疹の流行時にはワクチン未接種であり、かつ抗体検査や罹患歴の確認ができない全ての医療従事者に対しては、麻疹含有ワクチンの2回接種が推奨されます。

なお、ワクチン接種については日本国内のガイドラインでも示されています。日本環境感染学会のガイドライン13)では2回予防接種の記録を医療施設に提出すること、1回接種の場合は2回目の予防接種を受け、その記録を医療施設へ提出すること、予防接種の記録がない場合には抗体検査を実施することなどが推奨されています。

ワクチン接種の対象者は医療従事者以外にも医療施設での実習やボランティア活動を行う者、救急隊員など全員が対象となります13)。迅速な医療関連感染対策を講じるためには、医療施設で勤務や実習を行う者、救急隊員など全ての者の予防接種歴・罹患歴・抗体検査結果を把握しておくことが重要となります13)。

(2)麻疹患者または疑い患者を迅速に特定して隔離する

麻疹の曝露リスクを最小限に抑えるため、麻疹の症状や兆候がある人に対して電話予約時に、来院時に使用する入口や入室時のマスク着用など実施すべき措置を患者へ伝えます。医療施設到着時には麻疹の症状や兆候を示す人を特定し、医療施設への入室前または入室直後にマスクを着用してもらい、他の患者から隔離します。

(3)麻疹患者または疑い患者に対する標準予防策および空気感染予防策を遵守する

標準予防策はすべての医療施設における感染性病原体の伝播防止の基本となるため遵守し、麻疹患者または疑い患者をケアする際は、空気感染予防策も追加します。麻疹患者または疑い患者は直ちに空気感染隔離室に配置します。医療従事者が患者病室に入る際には免疫の推定証拠の有無に関わらずN95フィルター付フェイスピース呼吸器と同等以上の性能を有する呼吸器保護具を使用します。なお免疫の推定証拠がある医療従事者が対応できる場合、麻疹の免疫に関する十分な推定証拠がない医療従事者は麻疹患者または疑い患者の病室に入室してはならないとされています。患者が退室した後は、空気中汚染物質を99.9%除去するため、適切な時間(最大2時間)部屋を空けておく必要があります。なお、これら空気感染予防策の実施期間については麻疹患者の発疹発現から4日間継続する必要があります(発疹の発現日を0日とする)。環境整備については特別な方法が必要なく、高頻度接触面に対して消毒薬を適用する前に洗浄剤と水による清掃を行うこと等の標準的な清掃・消毒手順は、すべての医療施設における麻疹ウイルスに対する環境管理の適切な手法であるとされています。

(4)呼吸器衛生・咳エチケットの日常的実施を促進する

医療施設の入口や共有スペース(待合室、エレベーター、食堂など)に、呼吸器衛生・咳エチケットや手指衛生の重要性を説明する視覚的アラート(ポスターなど)を適切な言語で掲示します。施設内の全員が手指衛生を実施できるようにし、可能であれば視覚的アラートの近くにマスク等の資材も提供します。

(5)暴露した、あるいは発症した医療従事者の適切な管理

曝露した医療従事者の管理についてはCDCが2024年に改訂した「医療従事者と患者間で伝播する特定の感染症の疫学と感染制御14)」の麻疹のセクションに記載されていることが示されています。その内容は、以下の通りです。

・麻疹の免疫の推定証拠がある無症状の医療従事者については曝露後の予防措置や業務制限は必要ない。しかし麻疹の兆候や症状を最初の曝露5日目から最後の曝露21日目まで毎日観察する。

・麻疹に対する免疫の推定証拠がない無症状の医療従事者が麻疹に曝露した場合は曝露後発症予防策を実施する。麻疹の発症または疑いのある医療従事者については、発疹の出現後、4日間は勤務を禁止する。

なお、曝露後発症予防策については日本国内のガイドラインでも示されています。国立感染症研究所のガイドライン15)では、麻疹の罹患歴が検査診断により確認されている者、麻疹含有ワクチンを1歳以上で2回接種していることが記録により確認されている者については曝露後の発症予防策は不要ですが、それ以外の者については直ちに緊急予防接種を検討するとされています。妊婦など麻疹含有ワクチンの接種不適当者に該当する場合は、直ちに麻疹抗体検査を実施し、抗体価が陰性または低い者については人免疫グロブリン製剤の投与について検討します。麻疹はウイルスに曝露後72時間以内に緊急ワクチン接種をすることで、発症を予防できる可能性がありますが、医療関係者においては、曝露後ではなく曝露前に予防をしておくことが重要とされており13)、2回の麻疹含有ワクチン接種歴を平時から確認しておくことが重要です4)。

消毒薬感受性

麻疹ウイルスに対しては0.01%次亜塩素酸ナトリウムが30秒で4log以上、10%ポビドンヨードが30秒で約3log、0.01~0.1%ベンザルコニウム塩化物、0.01~0.1%ベンゼトニウム塩化物、0.05~0.5%クロルヘキシジングルコン酸塩が3分間で3log以上の不活性化を示したとの報告があります16,17)。また麻疹ウイルスはエンベロープを有するウイルスであることから、消毒薬感受性は比較的良好であり、エタノールやイソプロパノールなどのアルコール系消毒薬も有効であると考えられます。

おわりに

麻疹は空気感染を主な感染経路とする感染性の高い疾患であり、さらに接触感染、飛沫感染でも伝播するため、基本的な感染対策である手指衛生やマスクの着用のみでは感染を防ぐことができません。また麻疹は発疹を生じる前から感染性があるため、症状のみでは感染性を有するか否か判断できません。そのため、ワクチン接種が最も効果的な対策であると考えられます。

既に国内においては感染者数が増加傾向にありますが、訪日外客数や海外渡航者が増加傾向にある近年において、更なる感染者数の増加が懸念されます。従って、医療施設においては全ての医療関係者のワクチン接種状況の確認を行うなどの対応が肝要であると考えられます。

<参考文献>

1) WHO:Measles cases surge worldwide, infecting 10.3 million people in 2023, 14 Nov. 2024.[Link] (2025年9月16日閲覧)

2) WHO:Measles reported cases and incidence. [Link] (2025年9月16日閲覧)

3) WHO:Measles vaccination coverage. [Link] (2025年9月16日閲覧)

4) 国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所:麻しんの発生に関するリスクアセスメント(2025 年第一版)2025年4月15日.[Full Text]

5) CDC:Measles Cases and Outbreaks.(Aug. 20, 2025)[Link] (2025年9月16日閲覧)

6) TEXAS Health and Human Services:Texas announces end of West Texas measles outbreak. (Aug. 18, 2025) [Link] (2025年9月16日閲覧)

7) 国立健康危機管理研究機構:麻疹発生動向調査.[Link] (2025年9月16日閲覧)

8) Do LAH, Mulholland K.:Measles 2025. N Engl J Med 2025 Jun 25.[PubMed]

9) 厚生労働省:感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について 23. 麻疹.[Link] (2025年9月16日閲覧)

10) Otani Y, Kasai H, Tanigawara Y:Pharmacometric analysis of seasonal influenza epidemics and the effect of vaccination using sentinel surveillance data.CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol 2022;11:44-54.[Full Text]

11) Fiebelkorn AP, Redd SB, Kuhar DT. Measles in Healthcare Facilities in the United States During the Postelimination Era, 2001-2014. Clin Infect Dis 2015;61:615-618.[Full Text]

12) CDC:Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Measles in Healthcare Settings. Aug. 19, 2025 [Link] (2025年9月16日閲覧)

13) 日本環境感染学会:医療関係者のためのワクチンガイドライン 第4版.環境感染誌 2024;39 (Suppl. II) [Full Text]

14) CDC:Infection Control in Healthcare Personnel: Epidemiology and Control of Selected Infections Transmitted Among Healthcare Personnel and Patients (2024), Measles, April 5, 2024. [Link](2025年9月16日閲覧)

15) 国立感染症研究所 感染症疫学センター:医療機関での麻疹対応ガイドライン 第七版.平成30年5月[Full Text]

16) Sanekata T, Fukuda T, Miura T, et al.:Evaluation of the antiviral activity of chlorine dioxide and sodium hypochlorite against feline calicivirus, human influenza virus, measles virus, canine distemper virus, human herpesvirus, human adenovirus, canine adenovirus and canine parvovirus. Biocontrol Sci 2010;15:45-49.[Full Text]

17) Kawana R, Kitamura T, Nakagomi O, et al.:Inactivation of human viruses by povidone-iodine in comparison with other antiseptics. Dermatology 1997;195 Suppl 2:29-35.[PubMed]