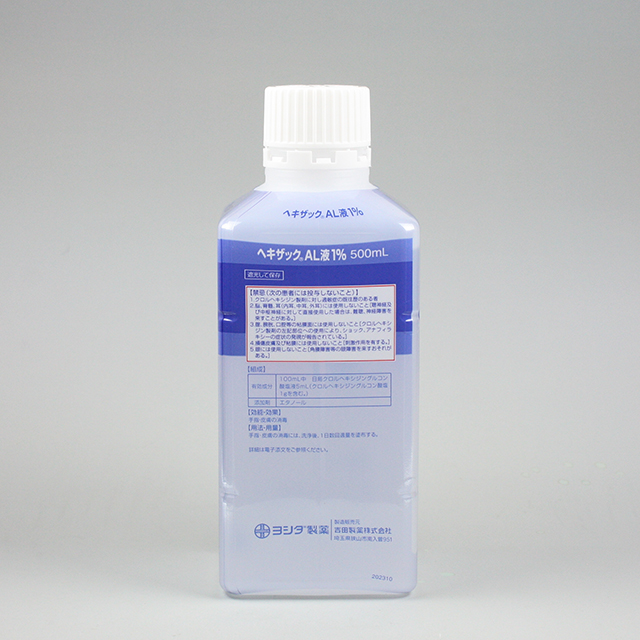

ヘキザックAL液1%

/500mL

基本情報

| 製剤名 | ヘキザックAL液1% |

|---|---|

| 製剤概要 | 1w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液 |

| 日本標準商品分類番号 | 872619 |

| 薬効分類名 | 外用殺菌消毒剤-その他 |

| 製品区分・規制区分/リスク分類 | 医療用医薬品 普通薬 |

| 製造承認番号 | 21700AMZ00685000 |

| 製造販売承認年月日 | 2005年7月4日 |

| 貯法 | 遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存 |

| 使用期限(月数) | 36 |

| 薬価 | 薬価基準未収載 |

| 診療報酬上の後発医薬品 | |

| 販売包装単位容器-材質 | キャップ:PP ボトル:PE ラベル:PS |

| 元梱包単位 | 10 |

| 製造販売元 | 吉田製薬株式会社 |

製品関連文書・資料

お知らせ

よくある質問

ヘキザックAL液1%に関するよくある質問です。

-

ヘキザックAL液1%は1w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール製剤です。

性状は無色澄明の液です。 -

ヘキザックAL液1%、ヘキザックAL液1%青、クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」は、すべて1w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール製剤です。

また、エタノール含量も同じですが、色素の違いにより薬液の色が異なります。このため、使用する目的に合わせて選ぶことが可能です。製品名 薬液の色 皮膚への着色 目的 ヘキザックAL液1% 無色澄明 着色なし ■ 無色澄明の薬液がよい

■ 皮膚を着色しなくてよいヘキザックAL液1%青 青色澄明 着色なし ■ 薬液の色で他の薬剤と識別したい

■ 皮膚を着色しなくてよいクロルヘキシジングルコン酸塩

エタノール消毒液1%「東豊」だいだい色澄明 着色(だいだい色) ■ 薬液の色で他の薬液と識別したい

■ 皮膚を着色し塗布範囲を確認したい -

クロルヘキシジングルコン酸塩は綿に吸着するため、綿球調製時は綿球に対し十分な薬液量を含浸させる必要があります。

市販綿球を使用しヘキザックAL液1%の吸着による濃度低下の度合いを検討した結果、綿球重量1gに対してヘキザックAL液1%を25mL用いることによってクロルヘキシジンの残存率は95%以上となったことが示されています。これより、ヘキザックAL液1%を綿球に含浸させ使用する場合には、綿球重量1gに対して25mL以上の薬液を使用することが望ましいと思われます。

例えば、市販綿球(20mm)3球分の重量を約1.2gとすると、この綿球3球に対しては約30mL以上の液量が必要となります。 -

2002年に発表されたメタアナリシス*によると、クロルヘキシジンはポビドンヨードと比較してカテーテル関連血流感染のリスクを51%減少させると報告されています。また感染率が低下することによって医療経済効果も期待できることも報告されています。

*メタアナリシス:過去に行なわれた複数の研究結果を統合し、より信頼性の高い結果を求めること、またはそのための手法や統計解析のこと。

ご参考:

Y’s Letter Vol.3 No.6 「中心静脈ライン関連血流感染対策におけるカテーテル挿入部位の皮膚消毒について」 -

血液培養時の皮膚消毒に使用される消毒薬としてはポビドンヨード製剤、ヨードチンキ、クロルヘキシジン製剤やアルコール製剤などが使用されています。したがって、クロルヘキシジンアルコール製剤であるヘキザックAL1%製品は使用可能です。

一般的にはポビドンヨードが多く使用されていますが、2011年に発表されたメタアナリシス*によるとクロルヘキシジンアルコールはポビドンヨードに比べて血液培養時の細菌汚染(コンタミネーション)が有意に減少することが報告されています(ポビドンヨードの細菌汚染リスクを1とした場合、クロルヘキシジンアルコールのリスクは0.33)。

このようなことからも血液培養時の皮膚消毒においてヘキザックAL1%製品はポビドンヨードに比べて細菌汚染の頻度を減少させることが期待されます。

*Caldeira D, David C, Sampaio C.

Skin antiseptics in venous puncture-site disinfection for prevention of blood culture contamination: systematic review with meta-analysis.

J Hosp Infect 2011;77:223-32.

ご参考:

ヘキザックAL1%製品(パンフレット) -

本剤100mL中に日局エタノール*を83mL含有しています。

したがってエタノール濃度は約79vol%になります。

*日局エタノールのエタノール濃度:約95% -

アルコール類は消防法でいう第4類の危険物であり、60%(重量%)以上の製品が消防法の適用となります。また、指定数量は400Lと定められており、この量を超えれば消防法の対象となります。さらに市町村火災予防条例の対象となる数量はこの1/5以上(80L以上)です。

※本「よくある質問」が掲載されている製品は消防法のアルコール類に該当する製品です。